先日の七夕まつりにて平塚の錦絵観光絵はがきを購入してみました。

葛飾北斎や歌川広重など、多くの絵師が手掛けた東海道五十三次は、江戸時代の旅の様子を今に伝える貴重な資料です。平塚のどの場所、どんな場面が錦絵となったのか興味がわき調べてみました。

ご紹介しますので是非お付き合いください。

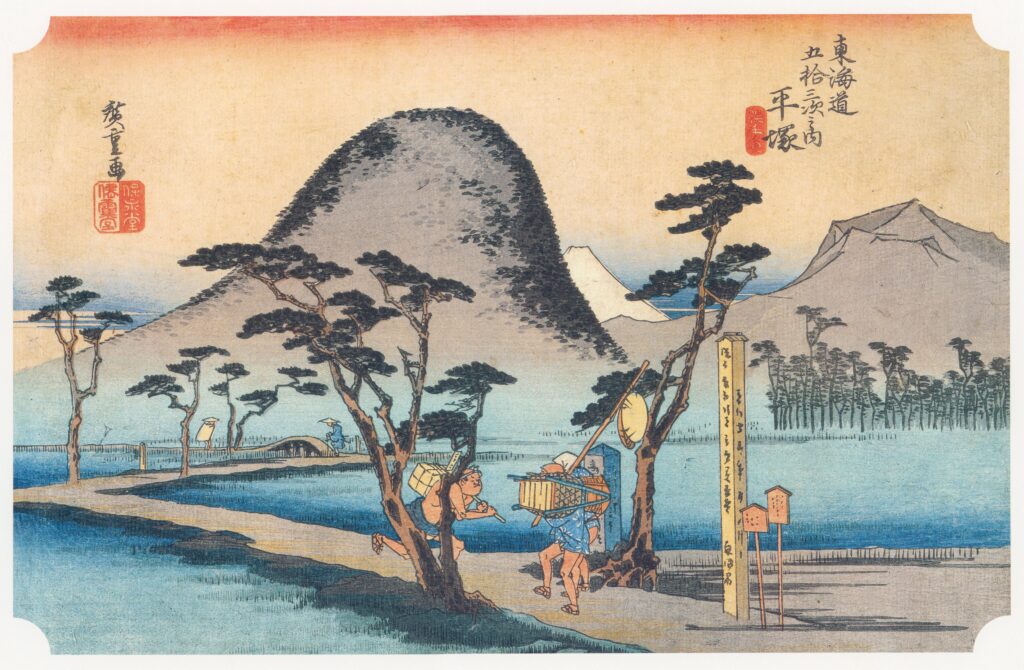

第一回目は歌川広重の錦絵「東海道五十三次 平塚 縄手道」です。

「東海道五十三次 平塚 縄手道」は松並木の縄手道の風景です。「縄手道(なわてみち)」とは、田んぼと田んぼの間にある道のことです。背景には高麗山(こまやま)、高麗山の後ろは雪を被った富士山、右には丹沢が描かれています。中央には疾走する飛脚と、仕事を終えゆっくり歩く駕籠かきが対照的に描かれています。

平塚宿の西側の出入り口であった「京方見附」、このあたりからの眺めと言われているそうです。「見附(みつけ)」とは、主要な街道の宿場の出入り口に設けられた見張りのための場所のことです。空襲やその後の区画整理により正確な場所は定かではないそうですが、言い伝えを頼りに記念碑が建てられています。

(出典:湘南ひらつかナビ)

(出典:湘南ひらつかナビ)