今年行われた七夕まつりにて平塚の錦絵観光絵はがきを購入してみました。

葛飾北斎や歌川広重など、多くの絵師が手掛けた東海道五十三次は、江戸時代の旅の様子を今に伝える貴重な資料です。平塚のどの場所、どんな場面が錦絵となったのか興味がわき調べてみました。

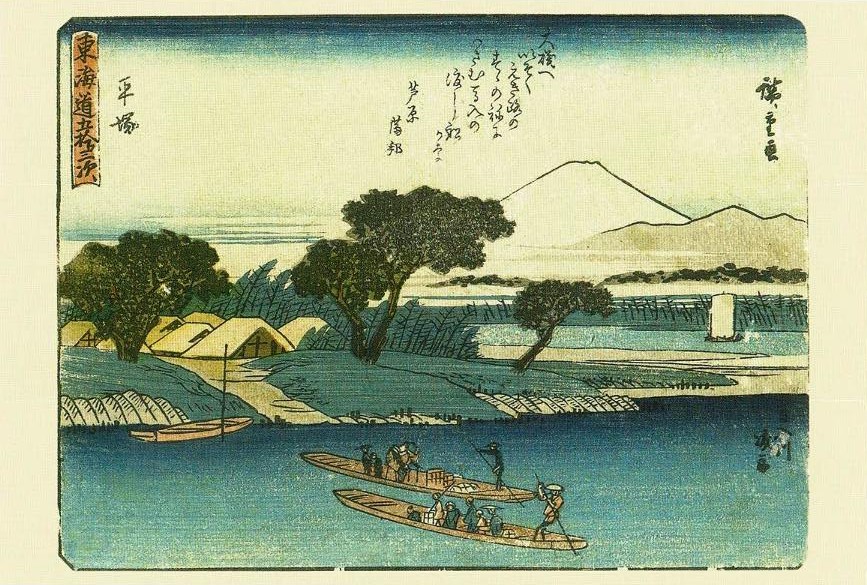

第二回目は歌川広重の錦絵「東海道五十三次 平塚 馬入川渡船」です。(第一回目はこちら)

「東海道五十三次 平塚 馬入川渡船」は初代歌川広重の天保(1830~1844年)末期の作品です。馬入川(ばにゅうがわ・現在の相模川)を船で渡る風景が茅ケ崎市側から描かれています。右手前が大山(伊勢原市)、奥に富士山が描かれています。

江戸時代、幕府は防衛や洪水の被害を避けるため、主要な川に橋を架けることを禁じていました。そのため渡船は重要な交通手段でした。相模川には大小約60の渡し場があったとされています。その中でも「馬入の渡し」は東海道という大動脈の交通を担う重要な渡し場であったため幕府の厳重な管理下におかれていました。

「馬入」という地名は、この川に掛けられた橋の落成供養の際に、源頼朝が落馬し、その馬が暴れて川に入り死んでしまったという伝説に由来するといわれています。

「馬入の渡し跡」は馬入ふれあい公園の近く、相模川の堤防のうえにあります。

いまは静かな史跡となっていますが、かつては東海道を旅する人々で賑わいをみせた場所であったことを思うと時代の流れを感じますね。